Я предлагаю структурную схему для психолого-исторического изучения зрительного образа. Схема основывается на представлении об антропокультуре как способе существования психики человека в созданной им искусственной среде (см.: Шкуратов, 1997) и строится по аналогии с уже проработанным мною порядком психолого-исторического изучения вербальности (Шкуратов, Бермант, 1998; Шкуратов, 2001). Потребность в моделях визуальной интеракции широкого социокультурного звучания назрела. Мы живем в цивилизации образа, и преимущественно зрительного. Однако анализировать визуальную коммуникацию приходится исключительно в обобщениях лингвистически-филологического происхождения. Собственно визуалистика представлена или искусствоведческим анализом, или проблемами технической передачи образа, или коммерческим праксисом имиджелогии. Я предвижу замечание, что чистый образ — это абстракция и зрительный ряд у человека всегда сопровождается вербальным. Однако то же самое можно сказать и о языковых моделях коммуникации. Но они подразумевают как само собой разумеющееся преобладание словесно-знаковой организации над образной. Когда мы говорим «литературный образ», «семиотика изображения», «иконический знак», «визуальный текст», то полагаем, что сенсорно-перцептивный материал передается и строится по правилам вербальное Однако в растущем числе случаев это — уже инерция мысли или выражения. Образность не обязательно подчиняется выведенной из языка семиотике, она способна к культурной самоорганизации, во всяком случае — к паритетности с вербальностью. Но именно для утверждения суверенности образа у социально-гуманитарного знания не хватает концептуальных средств.

Сенсуалистский ассоцианизм имел дело не с образом, а с чувственными составляющими представлений и понятий. Гештальтпсихология, впервые определив восприятие как самостоятельный и центральный момент психики, трактовала окружающий человека мир как феноменологическую картину, изоморфную натуральным гештальтам. Она сконцентрировалась на плоскостных фигурах и эмпирических эффектах их восприятия в экспериментальных условиях. В конечном итоге сознание было взято не в образном формате, а как ряд категориально-когнитивных балансов. Особое положение визуального опыта отстаивал в науке XX в. М. Мерло-Понти. Для французского феноменолога взгляд есть жест, которым человек объединяет себя в единство чувствующего тела в противопоставлении миру и в тесной связи с ним. Зрительное восприятие — не просто сенсорно-перцептивная функция, но «архетип первичной встречи, имитируемый и возобновляемый во встрече прошлого, воображения, идеи» (Merleau-Ponty, 1964, р. 210). «Мы помещаем себя, как естественный человек, в нас и в вещи, в нас и в другого, в точку, где посредством своего рода хиазмы мы становимся другими и мы становимся миром» (ibid, 212). Поскольку для французского мыслителя главное — преобъективная чувственность тела, то он не усматривает принципиального различия между визуальными актами пещерного человека и творчеством современного художника. Ценность живописи состоит в том, что она оставляет зрительные жесты художника запечатленными.

Если неэмпирическая феноменология отстаивала премордиальность взгляда в современном мире, то психологический историцизм помещал перцептивность на низшую ступень развивающегося познания и признавал ее культурное качество только при обогащении языком и мышлением. В отечественной психологии поздние заметки А.Н. Леонтьева подтверждали культурно-историческую ориентацию московской школы в отношении восприятия и подводили к образу мира. Мир до животных и человека аморален. Его образ формируется по тем линиям, которые культура находит в сенсорной конституции человека. Но «сенсорным модальностям нельзя дать «постоянную прописку» во внешнем мире» (Леонтьев, 1983, с. 259). «Дальнейший естественно возникающий вопрос — это вопрос о природе, происхождении сенсорных модальностей, об их эволюции, развитии» (там же, с. 260). Однако в конечном итоге чувственность оказывается для этого своеобразного марксистского гештальтизма лишь промежуточным этапом познания, и человек возвращается к образу аморального (объективного) мира, снятому и преобразованному всей его историей. «Углубление познания требует снятия модальностей и состоит в таком снятии, поэтому наука не говорит языком модальностей, этот язык из нее изгоняется» (там же). Наброски Леонтьева по смыслу более эволюционистские, чем исторические. От них далеко до реальных перипетий образа в культуре, во всяком случае, до современного образа мира, выполненного преимущественно в зрительной модальности и сильно отклоняющегося от природной объективности.

Эмпирическая психология восприятия, опять и опять возвращаясь к спорам о том, реальный или иллюзорный мир запечатлен на сетчатке глаза (см.: Noë, 2002), не может продвинуться от психофизиологии сенсорных процессов к положению зрения в человеческом мире. Ведь для этого недостаточно знать, как собирается образ индивидуальным испытуемым, а требуется изучение коллективных технологий образности. Последние же существуют не просто как общественные инструменты для частного пользования, а в специальных исторических режимах.

Указанный пробел на глазах заполняют развивающиеся с громадной быстротой так называемые исследования визуальности (visual studies). В дальнейшем я буду упоминать некоторые работы, относящиеся к данному конгломерату. Однако сказать, что указанное течение преодолело семиотизм своих предшественников, нельзя. Наоборот, в ряде случаев привязанность к языковым моделям усилилась.

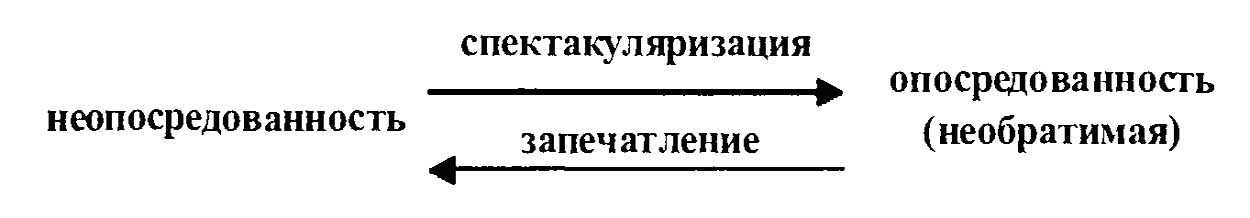

Визуальная культура (видеокультура) — обобщение того же плана, что и предложенные мною ранее понятия «культура тела», «культура слова», «культура мысли». Я определил их как преломленные в предметно-знаковой среде антропологические универсалии тела, коммуникации, мышления (Шкуратов, 1997, с. 356), как психокультурные ряды в антропоморфной матрице культуры и как отдельные антропокультуры. Антропокультура есть реальное взаимоуподобление живого человека и круга его творений. Мертвые тела и города, заброшенные сооружения, нерасшифрованные письмена из этого круга выпадают. Позволительно предположить, что из него могут выпадать и функционирующие саморазвивающиеся искусственные устройства, оторвавшиеся от породившего их человечества. В указанном использовании термин «антропокультура» служит общим обозначением всей совокупности взаимоуподоблений человека и его артефактов. Далее он конкретизируется по антропокультурам. Каждая из антропокультур имеет свой режим опосредствования и операциональную схему-отношение. Для культуры тела — это опредмечивание-распредмечивание с отношением агент-предмет, для культуры мысли — объективация-субъективация с отношением объект-субъект, для культуры слова — осюжетивание — рассюжетивание с отношением автор (рассказчик)-персонаж-читатель (слушатель). Для визуальной культуры я предлагаю отношение «зрелище-репрезентация-зритель» с режимом опосредствования «спектакуляризация-запечатление». Видеокультура начинается с того момента, когда между натуральным образом — отпечатком мира на сетчатке глаза, а также в нервной системе — и внешней средой появляется видеоартефакт, регулирующий отношения воспринимающего и мира. Видеокультура— часть общего семейства образокультур, наряду, скажем, с аудиальной, запаховой, тактильной. Ее история — о том, как перцептивная модальность зрения выделяется и специализируется в качестве человеческого культурного взгляда для построения визуальных образов мира с помощью видеоартефактов. Выделение невизуальных членов семейства образокультуры в мою задачу не входит.

Чтобы не терять путеводную нить психологической истории, надо задаваться вопросом «куда она ведет?». Я предлагаю гипотезу исходя из понятия опосредования. Человек в его эволюционно-историческом состоянии — существо, разделенное на биологическую (натуральную) и культурную половины. Одна часть действует посредством другой в общей коэволюции биокультурного человечества. Избыть фундаментальную дуальность гоминидного витка развития можно, только избыв его носителя — homo sapiens'a вместе со всем, что он уже сделал и еще сделает. Это представим о и даже неизбежно sub specie aeternitatis (и даже много меньшего срока). На горизонтали антропоморфной матрицы культуры точки недуальности представлены до истории (биология без культуры, т.е. без культурного опосредования) и после истории (культура без биологии, т.е. без биологического опосредования). Существа, поместившиеся слева от начала культурно-исторической линии, понятно, животные; тех, что справа — труднее обозначить. Может быть, постсапиенсы, может быть, ангелоподобные люди. Как бы они ни усовершенствовали человеческие способности, они уже не будут походить на человека с его метаниями между физической слабостью и крепостью мысли. Я не могу распространяться на эти сюжеты, поскольку имею другую задачу. Она в том, чтобы показать теоретически возможную тенденцию опосредования и снятия (если употреблять еще один гегелевский термин) биокультуральности в эмпирически насыщенной истории культуры. Научно, т.е. опираясь на факты, проверять и развивать представленную гипотезу можно, выделяя из антропокультуры конкретные антропокультуры, в данном случае видеокультуру. Ее крайние точки — недуализированное натуральное зрение животных и гипотетические визуальные системы технического происхождения, свободные от поправок на человека. Относя верхний предел биокультурального зрения в слабо представимое будущее, я пробую отслеживать градиент приближения к нему на материале масс-медиа. Полагаю, что сказанного довольно для теоретического введения в более конкретное историческое рассмотрение.

Зрение как главный канал чувственного познания человека имеет эволюционные предпосылки. Для высших приматов оно значит больше, чем осязание, обоняние и даже слух. Высшие животные видят свое окружение состоящим из целостных объектов, их психика образно структурирована. Мир животных ограничен биологической адаптацией, ее приобретенными и видовыми условиями. К последним относятся и основные параметры восприятия. Если надеть на глаза животного переворачивающие изображение линзы, то курица приспособиться к изменившемуся миру не сможет, шимпанзе сможет с большим трудом; что касается человека, то он достаточно быстро перестанет замечать искажения. Это говорит о том, что чем ниже по эволюционной лестнице, тем больше восприятие срастается с конкретной средой обитания, с адаптивными действиями. Животные -— «реалисты» и «прагматики», они воспринимают то, что необходимо воспринимать для выживания в данных им условиях. Первые признаки разделения на «внешнее» восприятие и «внутреннюю» образную жизнь можно предположить только у самых близких соседей человека по эволюционной лестнице. Похоже, они видят сны и обладают зачатками воображения. Реализм и прагматизм животных я поставил в кавычки, поскольку никакого членения на иллюзорное и реальное в их познании нет. Признаки же «внутренней» образности у них следует трактовать как эффекты сенсорно-перцептивного последействия.

Дуализированность восприятия выводима из биокультуральной двойственности человека. Однако отождествить «внутреннее зрение» с культурой, а «внешнее зрение» с натурой едва ли возможно. Игра опосредствования более сложна и запутана. В ней встречаются не чистые биология и культура, а модули, собирающие элементы того и другого. Однако можно говорить о более и менее опосредованных сторонах процесса.

Вопрос о разделении образов человека на внешнюю и внутреннюю чувственность, или —в привычной философской формулировке — на реальность и вымысел, его датировка как в онтогенезе, так и в филогенезе представляет большую сложность. 3. Фрейд ставил в начале психического развития нарциссизм — галлюцинаторное, сновидное существование без отношения к реальности. Природа нарциссиста — непосредственная чувственность его биологического тела. Со своей стороны, некоторые этнологи и историки культуры допускали, что мир доисторических людей подобен сновидению. Возражения данной точке зрения сводились к тому, что восприятие исходно «впечатывает» в нашу психику реальность как она есть, что фантазирование несовместимо с адаптацией и выживанием, что так называемые дикари — прекрасные знатоки своего окружения и умельцы. Гипотеза первичной иллюзорности человеческой психики, в свою очередь, обрастала контраргументами и доводами. О том, что столкновение с реальностью у высших млекопитающих отстрочено продолжительным созреванием, детством; что практические навыки и мифологическое сознание у «дикарей» не смешиваются, «как вода и масло» (Л. Леви-Брюль); что сетчаточные отражения предметов не являются собственно человеческим восприятием, а становятся таковым, проходя через опосредствование языком и мышлением, что восприятию человек тоже учится.

Моя задача состоит в том, чтобы предварительно набросать приемлемую последовательность и хронологию видеокультуры, и поэтому я не буду втягиваться в дискуссию. Это вынуждает действовать сжатыми, условными, огрубленными положениями. Видеокультура предполагает наличие видеоартефактов — изображений, которые курсируют в контуре «зрелище-репрезентация-зритель». Своим началом исторический ряд видеокультуры упирается в некое доопосредованное, натуральное зрение, своим концом — в некую искусственную визуальность, действующую в автономном режиме и уже обходящуюся без человека (предлагаю читателю вообразить виртуальный ландшафт будущего в перспективе быстро растущих возможностей электроники). В промежутке происходит взаимоуподобление живого человеческого взгляда и визуальных продуктов культуры.

Движение к сплошному миру-спектаклю через наращивание артефактной оснащенности зрения я назову спектакуляризацией. Ему противостоит обратное движение — к натуральной целостности взгляда, к виду мира как он дается сетчаткой глаза, а также внутренним взглядом в сновидениях. Термин для указанного состояния подобрать непросто. Можно было сказать «импринтинг», но этот термин занят этологией и зоопсихологией, поэтому я предпочитаю его менее специализированный русский» перевод «запечатление». Итак, видеокультурный ряд вставляется в антропоморфную матрицу культуры как пара разнонаправленных векторов:

История видеокультуры состоит в игре между психофизиологической целокупностью взгляда и его оторвавшимися от непосредственного зрения фиксациями. Поисками стратегий и тактик игры заняты ритуал, искусство, масс-медиа.

Разметку эволюционно-исторической последовательности видеокультуры я даю в самом первом приближении. У современного человека перед глазами чувственная картина мира, которая при извлечении из нее категориально-смыслового каркаса превращается в странное обесцвеченное полотно, по которому передвигаются какие-то тени. Такое должны созерцать избавившиеся от желаний адепты восточных аскетических психотехник. А животные, наоборот, видят насыщенную жгучую гамму своих потребностей, колеблющиеся точечные сгущения биологических стимулов и ситуаций. Историческая реконструкция визуальности в определенной степени есть соединение бесстрастного видения йога и потребностноадаптивного восприятия животного. В феноменологическом поле культурного зрения инвестированные жизненными смыслами сетчаточные силуэты предметов расставлены в категориальных координатах так, чтобы биологическая чувственность сообщалась с микрокартиной сквозь фильтр видеоартефактов. Последние подключают идеомоторику организма к социоперцептивным системам мифа, религии, искусства, масс-медиа и т.д. Однако это происходит непрямо. Задача психолого-исторической реконструкции состоит в том, чтобы выявить собственную культурную инфраструктуру образа, а не пробавляться рассуждениями про образность мифа, религии, искусства, масс-медиа.

Задача осложнена тем, что первые шаги видеокультуры (на которые пришлось 99% времени человеческой эволюции) приходится описывать гипотетически, без опоры на археологические источники. Возраст первых следов изобразительной деятельности в слоях доистории — несколько десятков тысяч лет. Образа сетчатки сами по себе пусты. Оптические сигналы, получаемые животными, погружаются в психосоматику, соприкасаются с жизнью тела и его движениями. Можно предположить, что таким способом восприятие производит первичный синтез внешней и внутренней образности. Продлевая этот ряд в антропогенез, мы находим две группы «натуральных видеоартефактов»: внутреннюю образность (сновидения, фантазии, галлюцинации) и внешнюю — телесную изобразительность посредством мимики, пантомимики, подручных предметов. Онейроидно-галлюцинаторная образность мешает борьбе за выживание. Ее надо нейтрализовать, отреагировать во внешнем плане, использовать для укрепления первобытных коллективов.

Видимо, в жестах-образах показывалось впечатление от некоторых явлений, которое было одновременно и сообщением о них, и двигательной реакцией, воздействием на них, и сгустком переживаний человека. У ребенка такая телесная образность означает появление символической функции на переходе от сенсомоторного интеллекта к дооперациональному мышлению (см.: Piagct, 1976). Символ невербален, это не знак; символ индивидуально изобретается ребенком и маркирует телесно-изобразительным движением целостное восприятие-переживание. Отсутствие в культуре видеоартефактов отнюдь не возмещается для исследователя гипотезами и аналогиями с онтогенезом. Это означает, что в общественном бытии человечества образ еще не отпочковался от моторики и коммуникации, слит с ними. Жестовая визуальность показывает, что нечто есть, является, присутствует — и тут же переходит в кинетику (жест-сообщение) и действие. Образ-символ контекстуален и присоединителен. У первобытных народов, известных этнографам, ритуал зачастую оперирует как синхронный перевод слов в их телесные изображения. План визуальной наглядности ставится вполне кинематографично: расчленением, замедлением и повторением действия. Если символу удается выжить в силу своей вещественности, то его участь — преобразовываться в знак, магический и культовый предмет, бытовую принадлежность. Его изобразительная форма присоединяется к другим функциям и обозначает целый комплекс свойств. Иногда такие символы-изображения застывают в массивные изваяния, открытые толкованиям: «Это изображение-символ, предмет поклонения или средство заклинания. Оно проникнуто слепой, но сверхчеловечески мощной и суровой магической идеей, которая, родившись в родоплеменной среде, остается в ней неизменной в течение тысячелетия.

У нас нет возможности точно сказать — каков этот символ, в чем его смысл и назначение. Можно вести речь лишь о некоторых признаках этого изображения, об особенностях их выразительности — о строгости, о грубой сверхчеловеческой силе или, напротив, утонченности того или иного изваяния. И все потому, что это было искусство условного символа, где содержание, смысл не были выражены в изображении, а как бы прибавлялись к нему. Было условлено считать, что такой-то тип статуи имеет такой-то смысл. Это содержание ныне безвозвратно забыто, но в ту пору условный символ-идол был общепринят, вероятно, многое означал собой и, разумеется, не подлежал изменениям» (Полевой, 1970, с. 21). Современный искусствовед затрудняется сказать, что именно изображает грубый каменный лик-идол. Однако сомнительно, чтобы и современники изваяния могли внятно назвать оригинал каменного «портрета». Такого ведь нет, а есть синкретический комплекс представлений, мишень для проекции фантазий и эмоций. Совместить это рыхлое содержание с ритуальными действиями, внешне его обозначить — большего результата символическая стандартизация едва ли может достигнуть. Такова судьба всех символов, от самых грубых до самых утонченных; их изобразительный момент не может охватить невыразимое содержание, а только его маркирует. Для того чтобы образность выделилась в самостоятельную культурную линию, нужны визуальные фиксации наподобие орудий труда в культуре тела или знаков в культуре слова. Они едва ли могли появиться сами собой, без сильного стремления к фигуративным подобиям. Видимо, до позднего палеолита у человечества таких влечений не было. Живопись кроманьонских охотников впервые улавливает и останавливает визуальность. Найдена форма, в которой отныне будет развиваться зрительная культура, ее единица.

Это — рисунок, фигуративное изображение. Пещерная анималистика была аксессуаром промысловой магии. Зверя рисовали, чтобы приворожить добычу. Известны две разновидности магии: парциальная, когда необходимо иметь частичку от предмета чаровства, и симильная, когда требуется его подобие. Охотники-живописцы практиковали последнюю и, видимо, ценили хороший рисунок. Непонятно, появилась симильная магия в результате достижений техники подобных изображений или же пещерная живопись была создана симильной магией. Скорее всего, влияние было двусторонним. В легенде австралийских аборигенов о происхождении рисования герои, разрисовав друг друга в кенгуру и собаку, превращаются в этих животных (см.: Маршалл, 1965). Рисование есть подобие демиургического акта, трансформация и сотворение существа, а не просто его изображение. Но, независимо от мотивов рисования и политик образа, фигуративный артефакт создает экономику психических инвестиций в контуре зрелище-репрезентация-зритель и стремится стать его центром.

В отличие от исчезающих жестов и загадочных истуканов, рисунок узнаваем. Его визуальная очевидность вырывает восприятие из тисков прихотливых фантазмов и частных толкований. Пускай рисунки животных используются в тех же магических целях, что и каменные изваяния. Лошадь есть лошадь, олень есть олень. Перед нами — элементы того зримого мира, который окружал художника и который он видел. Идентичность его визуального опыта с нашим подтверждается каждым новым зрителем его рисунков. Видеокультура преодолевает локальность и выходит на исторический простор. Собственно визуальность как зрительный гештальт и становится ее содержанием, трансвременным стержнем во всех перипетиях изобразительной деятельности. Можно согласиться с Мерло-Понти, что только искусству и особенно живописи дано широко черпать из «обширного слоя первоначального, нетронутого смысла... Они даже одни только и могут делать это совершенно безгрешно. От писателя, от философа требуется совет или мнение. Не допускается, чтобы они держали мир в подвешенном состоянии, — от них хотят, чтобы они заняли определенную позицию, и они не могут избежать ответственности говорящего человека... Живопись одна наделена правом смотреть на все вещи без какой бы то ни было обязанности оценивать» (Мерло-Понти, 1992, с. 12). Т.е. — собственно смотреть. Однако я не могу согласиться с убеждением французского мыслителя в том, что живопись пребывает на службе у телесности и уже заключена в ее предсимволических интенциях. Фигуративный код универсальнее языкового и логико-понятийного. Он менее универсален телесного. Но это — самостоятельный код. Будучи зафиксированной, универсалия взгляда стискивается правилами живописного фикционизма, правда, не столь эксплицитными, как грамматика, логика, идеология, но все-таки обязательными для усвоившего их человека. Визуальность выпадает в артефакты, и отныне наш зрительный поток течет в их русле. Отдавая должное Мерло-Понти, надо определить визуальность живописи в ее конкретных, хотя и весьма широких пределах фигуративного рисунка. Изобразительное искусство находится между универсально узнаваемой визуальностью и специальной техникой изображения, сужая первое до второго и расширяя второе до первого.

Визуальность живописи не фотографична. В ней заключена конкретная техника связи человека с миром. Она преломляется через живописца. Разнообразные использования взгляда на картинах показывают нам, что мир открывается человеком в разных позициях, обстоятельствах и целях. Подтверждение художником своего участия в зрелище мира дает и нам, зрителям, право индивидуального взгляда. Равновесие между внутренней и внешней образностью найдено и зафиксировано.

После того как рисуночная форма изображения открыта, начинается период изобразительных искусств, ставших основным институтом культуры видеообраза. Проследить прямую преемственность между кроманьонской анималистикой и европейской живописью едва ли возможно, хотя намекнуть на «пути, по которым в гениальное творчество Пикассо проникли отголоски искусства ледникового периода» (Абрамова, 1972, с. 28), очень эффектно и заманчиво. Позволю себе предположить, что эти пути есть трасса видеокультуры, весьма запутанная, петляющая, местами исчезающая, но все-таки восстановимая в своих антропокультурных инвариантах, а значит и в составляющих ее художественных и других течениях визуалистики.

Зрительная фигуративность особенно настойчиво пробивается в европейской цивилизации и даже может трактоваться как преимущественно европейский вариант чувственного познания. Во всяком случае, древнеегипетское искусство тяготеет к тактильному опыту; по мнению А. Ригля, оно принадлежит к осязательно-плоскостной стадии художественной формы (см.: Riegl, 1901). Как и мусульманская культура, запрещающая изображать людей. В Европе же, по крайней мере с Античности, наблюдаются устойчивое чередование изобразительного символизма и фигуративное. Перед всплесками фигуративного искусства (крито-микенского или классического эллинского) греки еще не знают «образности в собственном значении слова и не воплощают в жизнь системы фигуративного представления» (Vernant, 1985, р. 339). Греки не имели одного слова для обозначения изображений, у каждого культового образа — свое название. Идолы изготовляются для того, чтобы сделать отсутствующее и невидимое божество наглядным и присутствующим. Они не предназначены для рассматривания, но извлекаются из укромных мест, чтобы поделиться с людьми своей силой. При этом изображения, конечно, не являются портретами, а символизируют некоторые стороны и свойства объекта поклонения. Художественный прогресс состоит в том, что от схематично-символического презентирования отсутствующего греки переходят к имитированию внешнего облика фигур пантеона. Из потаенных уголков божества переселяются в публичные и людные места для всеобщего обозрения. Олимпийские боги олицетворяли жизненные силы, умения, физические и психические свойства уже не просто в порядке инвестирования ими верующих. Наслаждение божественной красотой, подобной человеческой, но выраженной с образцовой гармонией, тоже предусматривается пластическим каноном. Визуальность в эстетическом аспекте отделяется от ритуала (наделение божественной инвеститурой) и мифа (биография изображений). Священные изображения больше не считаются упавшими с неба. Скульпторы, художники хорошо известны, и от них требуют объяснений насчет их работ. Очень ценятся правдоподобие, похожесть. Художник должен рисовать так, чтобы птицы прилетали клевать нарисованный им виноград. Однако искусство не ограничивается изготовлением фигуративно-пластических подобий. Оно занимается организацией восприятия в самом пространстве изображения. В живопись вводится третье измерение. Перспектива означает использование визуальности в качестве композиционного принципа изображения; она заменяет присоединительную связь и символическую сопричастность предметов. Художественная перспектива не просто совершенствует технику композиции. Происходит перестройка в отношении «зрелище—репрезентанция-зритель». Во-первых, сама репрезентация разделяется на изображение и его изобразителя-художника. Долгое время художник считается просто миметическим орудием, ремесленником, копирующим космические зрелища. В поздней Античности укрепляется идея собственной активности творческой личности. Во-вторых, и сам зритель получает фиксированную позицию для своего взгляда, определенный сегмент обзора. Он общается со зрелищем мира и изобразившим его художником. В античной перспективе это отношение едва намечено. Вид дается издалека, фигуры как бы с большим трудом отрываются от туманного фона. Средневековый художник предпочитает обратную перспективу; он изображает сакральную иерархию мироздания, где человеку отведено низшее место. Правильная («научная») линейная перспектива создается Возрождением. Мало сомнений в том, что открытие Ренессанса в значительной степени сформировало пространственное восприятие современного человека. Для визуальной культуры появление перспективного видения сравнимо с внедрением субъектобъектной гносеологии в культуру мышления. «Реализованная перспектива означает открытие, а также осознание пространства; напротив, еще не реализованная перспектива — что пространство в человеке спит или человек в пространстве спит... Отсутствие пространственного сознания предполагает отсутствие сознания «я», в то время как при объективации пространства и при определении себя самосознающее «я» нуждается в противопоставлении пространству и, отделяя его от души, может устанавливать его» (Gebser, 1973, S. 35). Реальный мир, изображаемый художником, является одновременно и продуктом высокоразвитого иллюзионизма. Хотя живописец, разумеется, имеет право на эксперименты, но зритель общается с ним через его творения преимущественно по поводу визуального опыта. Абстрактная живопись, как и конкретная музыка, воспринимается плохо. Они, скорее, из области интеллектуальных исканий на чувственном материале. Визуальность развивается в тесном контакте со знаковыми системами, но все-таки ими не поглощается.

XX в. дает взрыв индустриально производимой образности. Он подготовлен технологически и психологически, в первую очередь тиражированием изобразительной продукции. Таким способом видеокультура преодолевает локальные или элитарные ограничения живописи. Можно считать тиражную изобразительность Нового времени завершением перспективизации европейского восприятия. Современный человек так глубоко интериоризовал основные живописные принципы былых веков, что даже в плоскостные конфигурации вносит поправку на перспективу (у испытуемых с традиционным, доиндустриальным образом жизни такие зрительные иллюзии почти не выявляются). Насыщая массовое зрение сенсорно-перцептивными шаблонами, живопись вместе с тем теряет актуальность общей схемы визуального опосредствования. Живопись не может быть массовой. Она пребывает сферой индивидуальных контактов художника с его зрителями по поводу воспринимаемого ими мира. В произведении художника ценится подлинность. Джоконды на спичечных коробках и шишкинские медведи на конфетных обертках — совсем не то, что полотна на вернисаже. Они умерли как зрелище и утратили индивидуальное авторство. В лучшем случае они остаются визуальными стереотипами массовой культуры.

Живописная репрезентация растягивается в технологически-коммерческую цепочку изопродукции. Даже высококачественное полиграфическое изделие лишь очень примерно передает отношение художник-зритель. В дешевых многотиражных сериях от оригинала вообще остается только схема вещи, ее узнаваемые атрибуты. Значительную часть коммерческой и психологической цены картины забирает себе посредник-продуцент. Это реинвестирование образа в сопутствующие технические условия изображения описывалось эстетикой XX в. как трагедия художника в потребительском обществе. Роль художника в балансировании восприятия между индивидуальным взглядом и регламентом его запечатления нарушена. Но следует признать, что и зритель тоже теряет. Он отстраняется от оригинальной визуальной жестикуляции художника, которая, если верить М. Мерло-Понти, составляет сущность картины. Взамен он включается в цикл тиражирования, учится изобразительному шаблону. Такое развитие, как его ни оценивай, неизбежно; ведь для визуальной аккультурации массы недостаточно кустарного производства картин. В подспорье, а затем и на смену им, спешат оттиски изображений, заменяющие богатый оттенками оригинал и его неповторимого творца быстрыми визуальными клише. В звено репрезентации «художник-картина» вставляется техник-репродуцент. Интересно, что сами художники не прочь представить свое искусство как зеркало природы, а себя — как носителей знания, как технических посредников между реальностью и публикой. От Леонардо до импрессионизма художники повторяют, что живопись — это наука и что художники переносят на холст образы сетчатки. В этом отношении массовое тиражирование изображений, введенное на рубеже XVIII и XIX вв. литографией, а затем фотография по-разному развенчивают миф классической живописи. Технический посредник между зрелищем и зрителем не объективизирует живопись, а создает новую, техническую визуальность. Художник П. Деларош, сказавший про дагерротип, что отныне живопись уже излишня, ошибался. Фотография не стала идеальной живописью. Она стала документальной визуалистикой. Разделение на реальность и вымысел, так и не произведенное живописью, осуществилось. А попытка перевести живописную визуальность в режим технически регулируемой обсервации принесла новый класс видеоартефактов и видоизмененную схему визуального опосредствования. Большую часть XIX в. картина и оттиск-фото сосуществуют, обманываясь насчет своего предназначения: фотографы полагают, что они живописцы, а живописцы —• что они фотографы. В XX в. каждый получает свое: художник самовыражается и рисует внутреннюю образность через внешнюю, фотограф делает визуальные удостоверения внешности. Главным же событием видеокультуры стало появление экранных артефактов.

Кино повышает универсальность изображения благодаря технике репрезентации. Во-первых, резко расширяет возможности зрительного иллюзионизма. Статичные картины оживают и начинают двигаться. Видимый мир как бы переносится на экран безусловно, в собственной форме натурального взгляда. Ранний кинематограф обходится без слова и даже считает его помехой для образа. Конечно, литературный сюжет пытается управлять движущимися картинками. Но у крупнейших мастеров экрана видеообраз удерживает свою загадочную самостоятельность — то в последовательности видеожестов, как у Эйзенштейна и Тарковского, то в текучей визуальной пластике, как у Феллини. Во-вторых, кино экстериоризирует внутреннюю образность, делает ее видимой, ловко переливая в перцепции внешнего мира. Фантазии и сновидения, даже бред, на экране приемлемы, если получили удовлетворительное фигуративное воплощение и некоторое идеологическое обоснование. Зритель эпохи массового кино любит киносказки, но не любит искаженной визуальности. Фабрики грез и фантазий поставляют ему истории героев, злодеев, золушек, влюбленных, однако сторонятся экранных экспериментов. Ценой указанного компромисса достигается то, что Э. Морэн назвал колонизацией воображения. В-третьих, кино унифицирует визуальное восприятие по всему земному шару. Оно создает первую всемирную паутину. Новое искусство перешагивает государственные и национальные границы, завоевывает пространство в качестве нового видения с широтой и быстротой, невозможной для живописи. Канал общения между индивидуальным художником и его зрителями несравним по своей «пропускной способности» с массовым кинопрокатом.

Экран видоизменяет схему визуального опосредствования. Живопись — авторское искусство, кинематограф зрителецентричен. Массовый зритель идет в кино не для общения с мэтрами визуалистики, а на зрелище. Ему предлагают экранный вариант «как бы жизни», имеющий производственную маркировку киностудии и подготовленный съемочной командой, в которой он выделяет актеров. Актер — оживший персонаж полотна. Он завершает кинопроцесс, как тиражный оттиск — цикл изопродукции. Актер экрана, в отличие от актера театра, не имеет фактуры. Он — только перемещающееся на полотне изображение. В классическом немом иллюзионе у него нет даже и голоса. Будучи последним в цепи визуальной трансляции, он снимает ее технический иллюзионизм своей человеческой квазиподлинностью. Экранные тени, возбуждающие смех и слезы в темном зале, завершают предприятие, которое внешне сродни спиритическому сеансу и древним вызываниям духов. И хотя они успешно скругляют на зрителя громоздкое кинопроизводство, экранную культуру нельзя назвать монолитной и непрерывной. Ее пространство, как и у живописи, дуализированное и частичное. Приобщение к динамической образности осуществляется в специальных местах — кинотеатрах. Их анклав более обширен, чем музейный. С появлением телевидения киносеть оплетает частное жилище. На рубеже XXI в. наш мир еще более экранизован. Зажигаются экраны персональных компьютеров. Видеокамеры ведут частную съемку и осуществляют обзор зданий и улиц, ландшафт экранируется, и можно предвидеть момент, когда наш видимый мир будет заменен визуальным дубликатом. В масс-медиа остается разделение зрелища по функционально-жанровому признаку на вымысел и хронику. Но и эта противоположность подтачивается хроникой, похожей на вымысел, и вымыслами, имитирующими хронику.

Таков ряд видеокультуры. Эти общие соображения я попробую резюмировать, перевести в более конкретные исторические последовательности с помощью понятия видеодигмы (video — смотреть и δειγμα — образец). Термин сконструирован по примеру куновской парадигмы и введенной мною ранее наррадигмы. Последнее понятие предназначалось для анализа письменной ментальности — ее повествовательной нормативности, социодинамики рассказов. В медиаментальности сюжет если и не «съеден», то сильно укорочен образом. Поэтому нужен инструмент анализа на длинной дистанции, аналогичный наррадигме, но учитывающий специфику образности. Видеодигма — разновидность ментального исторического ряда, составленного образами, и одновременно — цикл социокультурной легитимации образа. Понятием видеодигмы я возвращаюсь к вопросу об исторической аккультурации эволюционных диспозиций психики в общественном обиходе. Может ли образ быть нормализован наподобие слова — посредством социокультурных регулятивов, институтов, в неких фазах наподобие наррадигмы? Социокультурная легитимация психики во всех своих режимах имеет инварианты запрета, принятия, закрепления, распространения некоторого антропологического качества, превращения в стабильный тезаурус, используемый для социализации индивидов. Стадии (фазы) видеодигмы если и обладают указанными инвариантами, то в своей преемственности вырисовываются только на европейском материале. Техническая, массовая социализация взгляда — это работа, за которую ни одна цивилизация, кроме западной, не берется. Своенравный, неуловимый образ стандартизируется и ставится на поточное производство так же, как слово и мысль. Натуральный видеомир начала истории переходит в искусственное зрелище. Ниже я охарактеризую основные фазы видеодигмы: иллюзионистскую, схематически-символическую, рисуночно-живописную, киноинформационную и фантоматическую.

Иллюзионистская фаза. Под иллюзионизмом в данном случае я понимаю не обман зрения, но отпечатки зрительных образов на психофизиологическом субстрате восприятия. Внешние образы отпечатываются на ретине как сенсорные последействия взгляда, а внутренние — на мозговом субстрате «внутреннего зрения». Известный психологии предел непосредственности в запечатлении внешних образов у человека — эйдетизм, внутренних— сновидения. Поэтому иллюзионистскую фазу можно назвать еще эйдетическионейроидной. Такое сочетание, надо понимать, дает большую точность в репродукции внешних воздействий и причудливую интероцепцию. Сновидное восприятие внешнего мира называется галлюцинациями, бредом. Если же внутренняя образность членится внешними перцепциями, то она становится диссоциированной, шизофренически фрагментированной и отчужденной. Перед нами две стороны целого, которое мы можем реконструировать только гипотетически. Мы можем ссылаться, между прочим, на виртуалистику. Однако если мир компьютерных галлюцинаций дается в комплекте с электронной техникой, то на противоположном полюсе истории никаких устройств нет. Возможны и клинические аналогии. Они дают возможность создать модель человеческой психики, обходящейся без предметно-знакового опосредствования и без сознания, когда внешние воздействия воспринимаются мозгом как прямые команды к исполнению. То, что при этом происходит в психике, выглядит для нас как симптом душевного расстройства, навязчивая галлюцинация. Обычно слуховая, преследующая больного в звуках неотступных требовательных голосов. Однако возможна и прямая императивность зрительных образов. Воспринимаемые предметы становятся живыми существами, чего-то требующими от воспринимающего их. Противоположность внешнего и внутреннего стирается. Больной шизофренией видит, как рельсы железной дороги, проходящей за окном, въезжают в его голову и проходят через мозг (см.: Бинсвангер, 1999). Навязчивые галлюцинации сопутствуют сужению самокритичности и самосознания, ухудшению рационально-волевой регуляции, другим симптомам распада личности. Представим, что у человека нет «Я». Как он припомнит приказ? Скорее всего, прямо, без рассуждений, как звучащий в ушах повелительный голос.

Первые люди не были шизофрениками, но развитой рефлексии нажить не успели. Американский психолог Джайнз (см.: Jaynes, 1982) экстраполировал клинические примеры на исторический материал. Он обосновывает господство психики, основанной на прямых командах извне и галлюцинаторном их исполнении, на протяжении тысячелетий. Можно ли принять эти непатологические галлюцинации за очень своеобразное культурное изделие? Поскольку речь идет о человеческой психике, я бы рискнул назвать выделенные американским психологом образования «галлюцинаторными артефактами», подчеркивая метафоричность и гипотетичность термина.

Схематически-символическая фаза. Культурным носителем образа становятся фигуры тела. Жест как коррелят образной жизни и восприятия засвидетельствован и описан этнографами. Известна и внешняя, социальная техника образотворчества. Это — ритуал, заклинания. Первобытный ритуал служит мастерской трансперцепций. Галлюцинаторные видения используются для наглядного представления незримого мира духов. Ритуально-магические манипуляции не доказывают существования Иного. Они его показывают. Масса галлюцинаторных фантомов творится и уплотняется энергией ритуального транса, однако она подвержена некоторому рецептурному упорядочиванию, поскольку транс расписан как действие. Коллектив использует и внутреннюю образность.

У австралийских аборигенов сновидения рассказываются, обсуждаются, классифицируется и, если признаются заслуживающими внимания, становятся мифами, разыгрываются в ритуалах (см.: Минн, 1973). От этой фазы нам остаются жестовые знаки-образы. Они локальны и, хотя постоянно воспроизводятся в своем кругу, не могут выйти за пределы синкретического действия.

Рисуночно-живописная фаза. Собственная линия визуальности определилась в специальных изобразительных артефактах — рисунке, картине. Этот преимущественно европейский проект изобразительности эмансипирует взгляд в культуре, позволяет ему существовать автономно от телесности, языка, литературы, науки. Основной институт визуальности на этой фазе — изобразительные искусства и преимущественно живопись. Синтезы внешней и внутренней образности разрабатываются в творчестве живописца и его общении со зрителем. Визуальный опыт художника включается в контекст эстетических направлений, школ и техник, однако обладает и признаками репрезентативного универсализма. Живопись удерживает позицию законодателя культурного зрения до XIX — начала XX в. Исследовательская и художественная стороны живописи не рассматриваются как взаимоисключающие. Эстетика есть часть гносеологии (И. Кант). Репродукционно-оттисково-фотографическая подфаза рисуночно-живописной фазы заостряет различия между изобразительным вымыслом и хроникой, но не приводит эти стороны видеокультуры к полной автономизации.

Кино-информационная фаза. Определяется наличием мощного кинопроизводства и такой же мощной информационной индустрии. Внутренняя образность легитимизирована, она контролируется и производится «фабриками грез и иллюзий» в форме «натурального зрения». Экранные артефакты задают норму культурного взгляда и последовательность визуальной репрезентации. Кинозрение более универсально, чем живописное, но и более зависимо от техники. Новый стандарт перцептивного правдоподобия соединяет фантазии и внешнее восприятие в масштабах массовой культуры, переходящей государственные и национальные границы. Всеобщий иллюзионизм ограничен параллельным документальным представлением мира «как он есть». С появлением телевидения экранированный мир распространяется на быт и семью, становится из главного глобальным.

Фантоматическая фаза. Словом «фантоматика», заимствованным из «Суммы технологии» С. Лема, я обозначаю представимое будущее и, предположительно, завершение западной видеодигмы. Иначе говоря, конечный пункт движения от натуральных образов и видов к сплошному визуальному ландшафту искусственного происхождения. Речь идет пока не о полном отказе от «сырого зрелища» невооруженным глазом. Скорее, о процессе непрерывного «улучшения» и «обогащения» натуральной оптики, в котором можно представить момент, когда инициатива в распределении и нормативизации чувственного материала перейдет к информационно-визуальным устройствам. Постсовременный человек проявляет склонность дублировать «сырой вид» видеокамерой. Сегменты телекино и телеинформации пересекаются, регулируются не только разделением «вымысла» и «действительности», но и внутренними механизмами масс-медиа. «Фантоматические машины», о которых писал польский фантаст, уже изобретены — это оборудование компьютерной виртуалистики. Они еще не способны заменить пейзаж вокруг нас тотальным искусственным зрелищем. Такое можно предположить в случае, если масса экранов сольется в сплошной экранированный мир (с возможным исчезновением традиционного экрана).

<< Назад Вперёд>>

Просмотров: 7853

Другие книги

Редакция рекомендует

Пропаганда до 1918 года

От Первой до Второй мировой

Реклама

Вторая мировая

После Второй Мировой

Современность